Todos sabemos do papel fundamental que a escola desempenha na formação e na socialização do indivíduo. A sociedade, “pelo curso natural das coisas e graças à inteligência humana”, tornou-se por demais complexa e o núcleo familiar perdeu o domínio da situação ou faltou-lhe tempo para acompanhar adequadamente a educação dos filhos. Coube à escola preencher esta lacuna, que jamais deveria ficar em aberto.

Mas a escola monopolizou o saber. É ela quem legitima o que é certo ou o que é errado, o que é importante e o que é supérfluo. Cabe, então, analisar e esclarecer alguns pontos nesse emaranhado de boas intenções.

Antes de tudo, essa é uma sociedade industrial por excelência e não apenas “complexa”. A esta sociedade interessa a reprodução exata de uma elite dominante e uma massa passiva de consumidores. Interessa, também, a crença de que a industrialização é o que de melhor pode acontecer a um país e de que o consumo oferece a obtenção de conforto, bem estar, respeito e veneração.

A escola, segundo Everett Reimer, treina ouvidos para aceitarem respostas padronizadas. Os valores ideológicos, instilados paralelamente ao conhecimento objetivo, reforçam a crença de que o desejo e a necessidade do homem é consumir. Ela existe para justificar a existência de um dado conjunto de relações de produção e preparar a inserção dos indivíduos no processo produtivo.

Paulo Freire já dizia que uma educação libertadora não é compatível com a ideia de doação do conhecimento e, muito menos, com a infantilização do receptor, fato que perpetua a relação dominador/dominado.

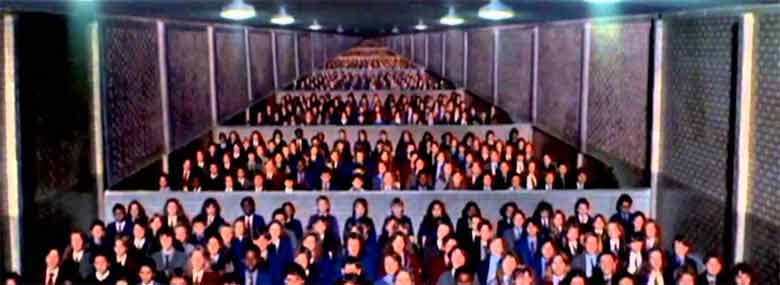

Em 1977 a banda inglesa de rock progressivo Pink Floyd lançou o álbum The Wall, transformada em filme em 1982 sob a direção de Alan Parker. A cena marcante de The Wall é a que estabelece um paralelismo visual entre a escola e uma cinzenta linha de montagem fabril. A escola repressiva e sem lugar para a criatividade cria seres humanos embrutecidos.

Departamentos estanques

As diversas áreas e disciplinas são departamentos estanques que se ocupam de assuntos que não se interligam num conjunto. Essa desarticulação, onde o conhecimento fica dividido e classificado, dificulta uma visão ampla, uma tomada de consciência global de uma situação. Então a visão do todo é encarada como elemento secundário na formação da criança e do adolescente, já que as áreas de estudo são instrumentos autônomos de abordagem de realidade.

Sistematizando e reproduzindo saberes específicos e compartimentados, seria a escola a geradora de todas as pré-condições para que a elite possa perpetua-se, de uma forma socialmente justificável, no controle dos meios de produção e na estrutura de prestação de serviços. Indiretamente, estaria ela contribuindo para o fortalecimento da economia de mercado, alimentando-a com novos produtores prontos para a aceitação de um papel passivo dentro de um modelo burocrático-fabril e domesticando novos consumidores cuja angústia básica deverá ser a da obtenção de recursos para mais consumir.

É notório o divórcio que há entre o saber acadêmico e a realidade cotidiana. Os conteúdos não se amoldam às peculiaridades e especificidades de cada região.

O indivíduo não é aproveitado na totalidade de sua capacidade criativa e criadora. Quem desenvolve uma atividade produtiva normalmente o faz em detrimento de alguns de seus interesses fundamentais, pois a excessiva especialização conduz a um uso unidirecionado das aptidões que poderiam estar-se desenvolvendo, simultaneamente, em vários sentidos diferentes. E muitos chegam a acreditar seriamente na suposta inutilidade de determinadas áreas de conhecimento. Dispensam ao estudo das artes, por exemplo, o seu tempo de lazer, “só para estar fazendo alguma coisa”.

Essa dissociação entre lazer e trabalho é outra coisa que merece atenção. A discussão perpassa pela velha história de sentir prazer no trabalho e não apenas carregar fardos por um salário que garanta (garante?) a sobrevivência. (Por que a ideia é sempre sobreviver e não viver???) Quando o trabalhador aceita a dicotomia trabalho X lazer não estaria ele aceitando sua própria divisão? Ou mais: não estaria ele confirmando sua alienação?

É impossível para um mesmo indivíduo dominar um grande número de linguagens específicas e pertencer a uma infinidade de grupos profissionais privilegiados: criaram-se rígidos critérios de acesso a cada profissão. Os privilegiados são aqueles cujo monopólio baseia-se, justamente, no domínio de uma linguagem incompreensível para os demais. Considerando-se a impossibilidade de um mesmo indivíduo dominar um grande número de linguagens, resta-lhe assumir, em relação aos bens e serviços que está legalmente incapacitado de produzir, a condição de mero consumidor.

As escolas de ensino médio e os cursinhos pré-vestibulares exigem do educando uma formação humanística básica, um conhecimento superficial e abrangente de todas as áreas do saber. Não se pensa em cultura humanística com um sentido integrador ou formador de uma cosmovisão.

Toynbee assim se manifesta sobre essa concepção de educação:

“A especialização excessiva me parece um dos maiores obstáculos quando desejamos obter uma educação no sentido amplo da palavra. (…) Existe uma grande variedade de dons naturais entre os seres humanos e todos são válidos e até mesmo indispensáveis para o bem estar da humanidade. Mas esses dons são apenas potencialidades e não se tornam realidade efetiva a menos que sejam estimulados e treinados.”

Parece-nos, no mínimo, precipitando afirmar que, unicamente pelo fato de ser um país desenvolvido, os Estados Unidos proporcionariam a seus cidadãos uma melhor qualidade de vida. Que se compare, por exemplo, a situação de americanos de classe média e a de habitantes das regiões montanhosas do Tibete; qual destes povos teria solucionado melhor seus problemas fundamentais de convivência com o meio? Em qual deles haveria menos tensão social?

Desde os últimos anos do ensino fundamental, os estudantes aprendem a comparar seu país com o resto do mundo a partir de conceitos desenvolvimentistas onde só a industrialização é sinônimo de felicidade, bem-estar e progresso para a Nação. Como esses conceitos, na prática, se tornam instrumentos altamente “científicos” de avaliação e medida, o adolescente passa a acreditar que só um maior número de grandes e modernas indústrias pode trazer a paz e uma vida mais digna para todos e passa a compartilhar do delírio desenvolvimentista, entrando num processo já instaurado e garantindo a continuidade dessa sociedade industrial.

Seria exagero afirmar que a escola é um dos principais agentes de alienação cultural e conformação à ideologia dominante? Será que estamos sendo radicais e severos? Estaremos vendo fantasmas pelos cantos? Ou será que toda essa conformidade e passividade frente aos mais grotescos absurdos, todo esse desrespeito ás individualidades é fruto de nossa desconfiada imaginação?